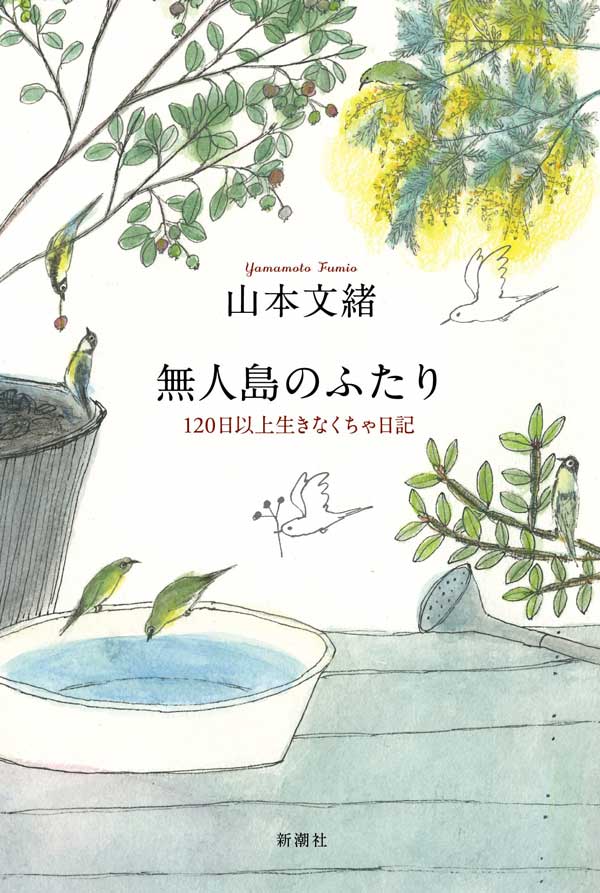

【本棚を探索】第41回『無人島のふたり 120日以上生きなくちゃ日記』山本文緒 著/三宅 香帆

死の意味を伝える一冊

日記文学の系譜、というものが日本には存在する。古くは『紫式部日記』や『讃岐典侍日記』、『更級日記』、あるいは『枕草子』も一部そのひとつに入るのかもしれない。近代以降になっても、武田百合子の『富士日記』や永井荷風の『断腸亭日乗』などさまざまな人物の日記が出版されている。

今回、そんな日記文学の系譜に、またひとつ傑作が生まれた。『恋愛中毒』や『プラナリア』などで知られ、2021年10月13日に永眠された作家・山本文緒による、すい臓がんが診断されてから亡くなるまでの日々を綴った、4カ月の日記文学である。

山本文緒という人の作家性を考えてみると、「日記」というのはひとつのキーワードになり得るだろう。彼女はこれまでにも人生の節目に「日記」を出版してきた。たとえば、最初の夫と別れた後の暮らしについて綴った『そして私は一人になった』、二人目の夫と再婚しうつ病の闘病を行っていた時期の記録を記した『再婚生活 私のうつ闘病日記』(両者ともに角川文庫から発売中)。それらの日記を読むと、彼女が心の揺らぎや豊かさをそのまま日記文学にして人々に届けてきた様子が分かる。

そして今回は、がんの宣告を受けた日々から日記が始まっている。それは、死ぬことを受け入れようとしつつも、やはり受け入れきれない、しかし心よりも先に体が死ぬことを準備しようとしているような日々の記録なのである。

「私はこんな日記を書く意味があるんだろうか、とふと思う。

こんな、余命4か月でもう出来る治療もないという救いのないテキストを誰も読みたくないのではないだろうか」

本書にはそんな内心の吐露すら綴られている。

「ファンは山本さんの書いたものならなんでも読みたいですよ!」と読者として叫びたくなる。しかし山本さんは「これを書くことをお別れの挨拶として許してください」と述べる。彼女の日記は、自分に向けて語りかける記録でありながら、同時に、読者に向けて死を突きつける文学にもなる。

日記文学と呼ばれる作品たちを読んでいると、読者と作者の境目が曖昧になってくる。作者の日々が自分の内部に入り込んでくるような気がするのだ。そしてそれはきっと、この国の日記文学が「死」と向き合うときに綴られることが多い、という特徴と不可分なのではないか。

『蜻蛉日記』や『更級日記』などの平安時代の女流作家たちの日記は、夫の死や親の死という出来事に直面した彼女たちが、その死と思い出を整理するかのように綴られたものが多い。『枕草子』ですら、亡くなった主人の思い出を語った随筆である。

亡くなった大切な人との思い出を、日記という形で日々のなかに再現することによって、死と向き合うこと。それが日記文学の意味だとすれば、本書はまさしく、作家・山本文緒が自身の死と、それを受け入れる過程を綴る日記文学を最期に遺していったのだと思う。それがたとえ「救いのないテキスト」にみえようとも、その救いのなさこそが、私たちに死の意味を伝えてくれるのではないだろうか。

(山本文緒著、新潮社刊、税込1650円)

書評家 三宅 香帆 氏

選者:書評家 三宅 香帆

書店の本棚にある至極の一冊は…。同欄では選者である濱口桂一郎さん、三宅香帆さん、大矢博子さん、月替りのスペシャルゲスト――が毎週おすすめの書籍を紹介します。