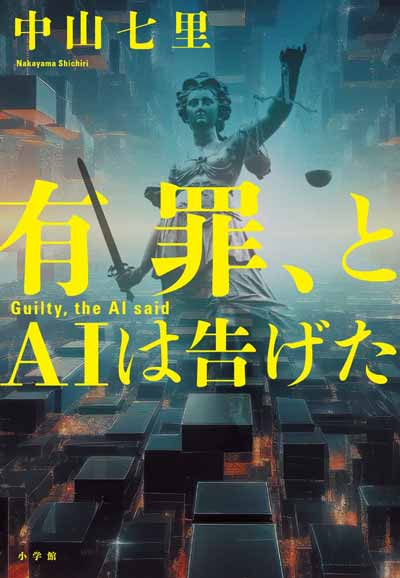

【書方箋 この本、効キマス】第70回 『有罪、とAIは告げた』 中山 七里 著/大矢 博子

情とどう擦り合わせるか

この原稿を書いている私の足元で、お掃除ロボットが動いている。デスクの脚に当たる寸前で方向を変えるなど、実に賢い。その一方で5センチメートル右にあるゴミをスルーして直進するのには「待って、そこ気付いて!」と思わず声を出してしまうのだが、しばらくしたら戻ってきてちゃんと吸い込んでくれる。

ロボットが部屋の広さや家具の配置を覚え、段差や障害物を察知して掃除するなんて、昔想像した未来そのものだ。掃除だけではない。スマートスピーカーに「エアコン入れて」と声を掛ければスイッチが入るし、店では無人レジにカゴを置くだけで合計金額が出る。そして手首のスマートウォッチを機械に差し出せば会計が終わる。

かつてSF映画では人工知能vs人類という設定が多く使われた。しかしもはやAIのない生活には戻れない。

それは企業も同じだろう。AIは業種ごとにさまざまな形で導入されている。その結果、コスト削減や生産性アップなど利点が多い一方で、雇用が減ったり情報漏洩リスクが上がったりのデメリットも浮かび上がってきた。業種によって考え方は異なるものの、AI導入にどう向き合うかは現代の大きな課題だ。

ではそのAIが司法に取り入れられたらどうなるか、というシミュレーションミステリーが、中山七里『有罪、とAIは告げた』である。

技術交流の一環として中国から提供された「AI裁判官」を試すことになった東京地方裁判所の高遠寺判事。「法神2」と名付けられたその筐体に過去の裁判記録を入力すると判決文を自動出力するという。担当判事の思考の傾向や文章の癖までコピーされたその判決文は人間が苦労して書き上げたものと遜色なく、判事たちは絶賛する。

そんな中、高遠寺は父親を刺殺した18歳の少年の裁判を担当する。裁判長が公判前に「法神2」にシミュレートさせたところ、出力された判決は死刑だったが……。

著者の中山七里はどんでん返しの帝王という異名を持つミステリー作家。その名の通り、本書の事件も終盤に大きく動いて読者を興奮させる。だがそんなミステリーとしての面白さとは別に、便利なAIと人間の経験値や情をどう擦り合わせていくのかという問題提起が本書の主眼だ。

特筆すべき点は、ヒト対AIの構図にしていないということだ。それがかつてのSF映画との大きな違いだろう。

本書はAI礼賛派と懐疑派、そしてそれを悪用しようとしている人たちの話なのである。この悪用という部分にミステリーとしての面白さがある。これだけAIが生活に溶け込んでいれば、当然悪用する者も出てくるわけで、そこに事件を仕込んだミステリー作家の慧眼には唸るしかない。しかも悪用の方法がひとつではないのだ。

もはやAIを排除することはできない。問題はあっても過去には戻れない。であるならば、いかに「より良く・より安全に」使うかが大事だと、本書は訴えかけてくる。

作中でも紹介されるが司法のAI利用は、海外では現実に進んでいる。本書の設定は極端ではあるが、決して遠い未来の話ではない。もしかしたらこの書評も、チャットGPTで書いたものだったりして……。

(中山 七里 著、小学館 刊、税込1760円)

書評家 大矢 博子 氏

選者:書評家 大矢 博子

レギュラー選者3人と、月替りのスペシャルゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”にどうぞ。