【助成金の解説】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)/岡 佳伸

男性の育児休業取得率向上を目指す

日本では、長時間労働や性別役割分担の固定観念が根強く、男性の育児休業取得率は低いままでしたが、少子化や女性の社会進出が進む中で男性の育児参加が求められるようになり、政府は育児・介護休業法を改正し、育児休業給付金の支給や企業に対する助成金制度(両立支援等助成金出生時両立支援コース)などの施策を導入しました。

多くの企業が育児休業取得を奨励する社内制度の整備や育児休業取得者へのサポート体制の強化などの取組みを始め、メディアや教育機関を通じて男性の育児参加の重要性が広く認識されるようになりました。

令和5年度の調査によると、男性の育児休業取得率は30.1%に達し、前年から13ポイント上昇した数値であり、男性の育児休業取得が徐々に増加していることを示しています(令和4年度の取得率は約17%、令和5年度は約30%、政府目標は令和7年度50%、令和12年度85%)。

しかし、依然として職場の理解不足や育児休業取得後のキャリアへの影響などの課題が残っており、これらの課題を解決するためにはさらなる法制度の整備や企業の取組みの強化が必要です。

男性の育児休業取得率の向上は法制度の整備や企業の取組み、社会的な意識の変化などさまざまな要因が絡み合って進展しており、今後もより多くの男性が育児休業を取得しやすい環境づくりが求められます。

令和6年度補正予算で両立支援等助成金出生時両立支援コース第2種が拡充され、男性の育児休業取得率を大幅に向上することや、取得率を高いままに維持する事業主に対しての支援が拡充されることになりました。

概要

男性労働者に育児休業を取得させた中小企業事業主に助成金を支給します(1事業主1回限り)。(第1種)

主な要件は下記になります。

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること(1人目の要件)(※ 所定労働日が4日以上含まれていることが必要です)。

男性労働者の育児休業取得率が申請年度を基準にして30%上昇して50%以上になった事業主に第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)が支給されます。

主な要件は下記になります。

●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

●男性労働者の育児休業取得率が申請年度を基準にして30%上昇して50%以上になった(第1種申請の対象となる労働者を除いて計算した率)

●上記の要件に加えて、支給申請日の属する事業年度の前々事業年度において、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満である場合に、支給申請日の属する事業年度の直前の2事業年度における男性の育児休業取得率がいずれも70%以上であることも対象になります(第1種申請の対象となる労働者を除いて計算した率)。

支給額

第1種 1人目:20万円※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円

2人目・3人目:10万円

第2種 60万円

情報公表加算 2万円

受給のポイント

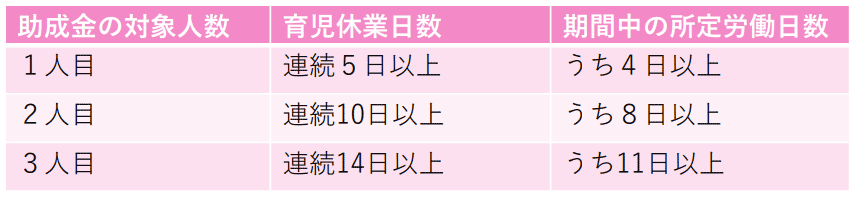

① 育児休業取得の場合は、1人目の場合は、連続5日以上が条件となります。そのうち所定労働日が4日以上なければなりません。土日が所定休日の会社であれば、日曜日~木曜日の期間を育児休業とすることで支給対象となります。所定休日が就業規則やシフト表等で確認されます。2人目は連続10日以上、3人目は連続14日以上必要になります。詳しくは表を確認して下さい。

厚労省リーフレットより

② 育児休業は育児介護休業規定等で定める必要があります。最低でも厚生労働省の定めるモデル育児介護休業規定の簡易版程度の規定である必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

③ 第1種は育児休業の終了日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請をする必要があります。

④ 育児休業は育児介護休業規定で定めるものでなければなりません。育児休業期間が短期間だから有給にしたい場合は、規定で定める必要があります。

⑤ 雇用環境の整備に関する措置を最低2つ以上(労使協定により出生時育児休業の申出期間を、2週間前を超えるものとしている事業主は最低3つ以上)行う必要があります。具体的な措置は下記です。

a. その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

b. 育児休業に関する相談体制の整備

c. その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集およびその雇用する労働者に対する当該事例の提供

d. その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知

⑥ 就業規則等において、その雇用する男性被保険者における育児休業の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行っている必要があります。規定には育児休業取得者の業務の整理、引き継ぎに関する事項が含まれていることが必要です。

⑦ 同一の労働者の同一の育児休業については育児休業等支援コースと併給調整がかかります。

⑧ 一般事業主行動計画の策定や一般事業主行動計画策定届の労働局への届出が必要です。一般事業主行動計画の周知には両立支援のひろばが活用できます。

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

⑨ 令和3年度までに出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)を受給した事業主も対象になります。

⑪ 令和4年度から生産性要件が廃止されました。新しく情報公表加算が新設されました。

⑫ 令和5年度から雇用環境整備を4つ以上した時の加算が着くとともに、2人目、3人目も助成金の支給対象になりました。

⑬ 令和6年12月17日の支給要領改正により第2種の助成金を第1種の助成金を支給申請しなくても受給できるようになりました。ただし、第2種を先に受給した場合は、第1種は支給申請出来なくなります。

おすすめポイント

男性の育児休業取得促進の面から社会的意義が高い助成金とも言えます。令和4年度から大幅に改正され要件も厳しくなり額も少なくなりました。育休中等業務代替支援コースとの併給や各地方公共団体の各種奨励金(東京都では、働くパパママ育業応援奨励金)との併給を考える必要があります。ただし、令和6年度から徐々に要件が緩和されるとともに令和6年12月からの補正予算成立による改正により第2種助成金が申請しやすくなり、特に男性労働者の者配偶者が出産したものの数が5人未満である場合は連続70%以上の取得率を維持することで支給申請が可能になります。単純に「全ての男性労働者に育児休業取得を促し取得して貰う」ことで支給申請が可能になるため、使い易くなったと言えます。

筆者:岡 佳伸(特定社会保険労務士 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表)

大手人材派遣会社などで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。

日経新聞、女性セブン等に取材記事掲載及びNHKあさイチ出演(2020年12月21日)、キャリアコンサルタント

【webサイトはこちら】

https://oka-sr.jp