【人事学望見】第1327回 手待ち時間への賃金支払い 売上げゼロでも人件費は減らず

2022.03.17

【労働新聞】

時間だけが流れてゆく……

労働基準法の労働時間規制の土台は、「古典的工場労働」の時代に形成された。しかし、その後、経済のサービス化に伴い、「店舗やオフィス」での労働が増加する。その過程でいろいろな問題が顕在化したが、今回は「手待ち時間」を取り上げよう。

労働密度に大きな差異が

工場労働の場合、基本的に操業が開始され、終業のサイレンが鳴るまで、労働密度はほぼ一定に保たれる。1時間余分に働けば、生産物もそれに比例して増える。労働時間を把握し、それに応じて賃金を支払うという労基法の基本的な設計思想は、こうした労働パターンと非常に相性が良い。

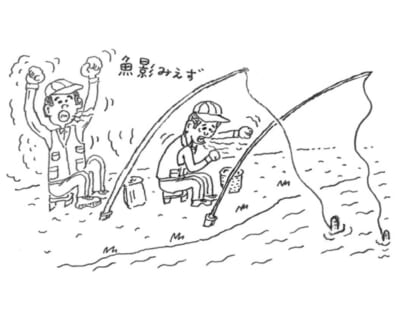

しかし、店舗等については、開店時間にシャッターを開けても、直ちに客が来訪するとは限らない。外勤の営業員なども、1日の行動時間をスキ間なく埋めるのは至難の業で、「空白の時間」が生じるのは避けられない。

さらに、客と相対していても、労働時間比例で売上げが上がる保証はない。駆け引きの応酬の挙句、売買が成立しないケースも多々ある。労働密度を売上げで測った場合、1日・1月のなかで大きな変動が生じる。

「カウンターの中で座っているだけの従業員に、なぜ賃金を払わないといけないのか。うちは慈善活動をやっているわけではない」

事業主がそう嘆くのも、人情として理解できないわけではない。しかし、労基法の建前からいうと、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。

▶定期購読のご案内はこちら

この連載を見る:

令和4年3月21日第3345号12面 掲載